Je l’ai aperçue d’abord sur le conduit rose de la cheminée, une tache noire étalée près du plafond. Beaucoup trop haut, beaucoup trop loin pour que je m’en débarrasse d’un coup de balai. Intouchable.

J’ai revu la tache le lendemain, un peu plus près, toujours aussi immobile. C’est une tache avec des pattes, je crois bien qu’il y en a huit.

Elle n’est pas menaçante, elle est juste là, bien visible. Pas belle mais inoffensive. Elle ne va pas me sauter dessus pour courir sur mes vêtements, déclenchant une panique inexplicable, ni lancer un filin d’argent d’un bout à l’autre de la pièce, faisant de ma maison son territoire ailé. Elle pourra sans doute me rendre service en mangeant les quelques mouches qui viennent tourbillonner sur les fenêtres. Mais je ne vois pas sa toile. Comment s‘y prendra-t-elle ?

Billets vie quotidienne

Biarritz en ce début d’automne, des chiens d’une propreté abyssale se promènent dans les rues, tout droit sortis du salon de toilettage, griffes manucurées, pelage brillant délicatement gonflé comme une coiffure de dame des années 50, des chiens qui n’ont jamais connu de flaque d’eau, de reniflage de derrière ou de sauts dans les tas de feuilles mortes. Il fait encore très doux, ils en profitent pour sortir leurs maîtres friands d’espadrilles de bon goût et de marinières portées dans le dos, les manches croisées sur la poitrine.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté, comme dit le poète.

Mais ne voient-ils pas, n’entendent-ils pas l‘océan, les chiens chics et leurs maîtres, depuis la rue Mazagran ou la place Sainte-Eugénie ?

Quand un organe interne au corps disparaît, les autres organes se déploient pour combler le vide et l’organisme se reconstitue autour du manque. Lorsqu’une personne est amputée d’une partie de son corps, elle ressent souvent une douleur à l’emplacement du membre disparu. C’est le symptôme du membre fantôme décrit par Ambroise Paré dès le XVIe siècle. Il disparaît au fur et à mesure de l’évolution de l’image du corps sans la partie manquante, il faut un temps pour s’y habituer.

Les hortensias sont des fleurs faites de centaines de petites fleurs ; ils aiment l’ombre et la pluie, on en trouve beaucoup sur la côte Atlantique et en Béarn, où ils forment de véritables buissons contre les murs des maisons. Après la floraison, les fleurs fanent mais on peut conserver des bouquets de fleurs séchées, qui décorent l’intérieur des maisons d’une manière plus mélancolique. Durant l’hiver, ces bouquets rappellent l’été triomphant, la saison qui semble ne jamais devoir cesser. Comment imaginer en plein cœur du mois d’août qu’à l’endroit où nous prenons une orangeade en short et tongs, nous serons couverts d’une doudoune et bottés contre la boue glacée quelques semaines plus tard ? Comment imaginer que la paisible rivière va se transformer d’une heure à l’autre en torrent tumultueux qui détruit tout sur son passage ?

Pour vous souhaiter un beau mois d’août, goûtez cette agapanthe, dont le nom signifie « fleur de l’amour ».

On l’appelle aussi lys africain. Elle pousse naturellement en Afrique du Sud et à Madère. On en trouve aussi en Île-de-France, plutôt en pot, car elle craint le froid…

Ses feuilles sont longues et souples et elle lance ses fleurs très haut vers le ciel !

Passez de belles vacances si vous en prenez et on se retrouve en septembre !

¡Abrazo grande!

Les gens sont de retour.

Ils sont là, dans les rues, sur les terrasses des cafés et dans les restaurants. Ils sont assis sur les bancs publics, ils jouent à la pétanque dans les parcs. Ils prennent un verre, comme ça, pour le plaisir d’être ensemble.

Depuis plus d’un an, ils avaient disparu. On marchait dans les rues, devantures fermées, rideaux baissés, visages masqués.

Et voilà qu’ils reviennent. Je n’aurais jamais cru qu’ils me manqueraient autant, les gens. Ces inconnues à la terrasse des cafés qui rient entre elles en se racontant des histoires que je n’entends pas, ces hommes en train de papoter devant une bière ou un café, ces étudiants qui passent en bavardant, le masque de travers.

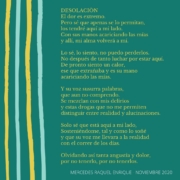

Mercedes Raquel Enrique est une amie écrivaine et poétesse argentine, âgée de 47 ans. En octobre 2020, elle a contracté une forme sévère de Covid -19. Elle a été hospitalisée à Buenos Aires pendant trois semaines, placée en coma artificiel et intubée.

Son mari et sa fille aînée ont pu la voir pendant cette période. Mercedes n’était pas vraiment consciente mais elle a senti leur présence, qui fut un appui fondamental pour sortir saine et sauve de cette épreuve.

À sa sortie de l’hôpital, elle a écrit ce poème, intitulé Desolación, qu’elle m’autorise à publier sur ce blog avec sa traduction française, avec tous mes remerciements !

Mairie des Lilas, début de l’été. Un attroupement dans le couloir du métro, un peu en retrait de l’escalier qui mène vers la rue : deux ados, l’un furieux, l’autre tétanisé, se font face, visages à dix centimètres l’un de l’autre. Tension des corps, violence à fleur de poing, lèvres crépitantes.

Lucie, tu vas abîmer ta robe ! Dans le square de la porte des Lilas, cet avertissement maternel empêche Lucie, trois ans au compteur, de s’approcher du toboggan si tentant. Elle porte un manteau clair sur une robe bleue et visiblement, doute de la pertinence de l’enjeu : le risque d’abîmer sa robe vaut-il le sacrifice d’une glissade enivrante ou d’un balancement spasmodique sur le hibou monté sur son gros ressort ? Mais à trois ans, la marge de manœuvre est mince et elle n’en est pas encore aux grandes révoltes adolescentes.

Au musée de Saint-Sauveur-en-Puisaye, le beau regard de Colette nous parle depuis la nuit de son temps, comme un passé qui nous questionne : qu’allez-vous faire de cette année qui commence ?

Parfois les mots nous manquent. Restent le regard, les images, les sourires, les saluts, les soupirs, les haussements d’épaule et puis les mots reviennent, précis, discrets, choisis.

Les mots auraient-ils manqué à Colette aussi, ou aurait-elle trouvé quoi dire aujourd’hui, elle qui traversa la grippe espagnole et deux guerres mondiales, mourut à l’orée de celle d’Algérie et passa la fin de sa vie immobilisée chez elle par l’arthrite et l’arthrose ?