Janvier, mois du vin… Mois de la sobriété après les fêtes ou mois de la dégustation heureuse, selon les goûts et les affinités !

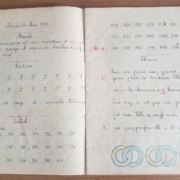

Débat ancien, témoin cette tranche de vie dans un village béarnais voici 136 ans. L’article paru dans Le Glaneur d’Oloron et des Basses-Pyrénées est retranscrit ici en en respectant la forme.