J’ai neuf ans. Un matin d’avril 1961, ma mère entre dans ma chambre pour me réveiller. Les généraux ont été arrêtés !*, me dit-elle avec un grand sourire. Je ne comprends pas ce qu’elle veut dire mais visiblement, c’est une bonne nouvelle. Mes parents et moi ne parlons pas de politique, je suis trop jeune pour ça. Mais depuis quelque temps, l’ambiance est tendue à la maison, comme une épaisseur particulière dans l’air. De même dans tout le pays. J’ignore à ce moment-là ce qu’il se passe en Algérie, je serai renseignée bien plus tard sur la réalité des choses.

On parle d’attentats. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais je perçois une force violente, massive, explosive. Le mot attentat est un bloc, je l’imagine flottant dans les airs, prêt à fondre sur nous.

« Béatrice, encore dissipée ! Va au coin ! Martine et Sylvie, vous copierez cinquante fois pour demain : « Je ne bavarde pas avec mes camarades pendant la leçon ! ». Béatrice baisse le nez, vexée de rester au piquet quand la classe sort en récréation. Martine et Sylvie voient s’envoler leur paisible goûter à la maison, elles devront en outre supporter les réflexions aigres-douces de leurs parents : « Tu ne peux pas te tenir tranquille à la fin ! Tu es privée de dessert pour la peine ! ».

Nous autres, les élèves sages ce jour-là, nous gloussons d’être passées entre les gouttes et ne prêtons guère attention aux trois ou quatre punies de la journée. Nous sommes à la fin des années 50, dans l’école primaire d’un lycée de filles public de la banlieue ouest de Paris. J’ai neuf ans.

« Grand-mère, grand-mère vous êtes morte cette nuit, grand-mère, grand-mère, vous êtes morte d’ennui. Dans votre intérieur modèle, entre vos nappes brodées, vos napperons de dentelle, vous avez capitulé. »

Comme dans cette chanson d’Anne Sylvestre, la plupart de nos grands-mères, ou plutôt des femmes qui nous ont précédés, furent sans doute des mamies confiture, à une époque où l’injonction première faite aux femmes était de se marier et d’avoir des enfants, renonçant la plupart du temps à une carrière professionnelle.

Cnossos, à quelques kilomètres d’Héraklion, en Crète. Le plus célèbre site archéologique de l’île, étagé sur plusieurs niveaux, avec ses palais, ses demeures patriciennes, ses voies pavées. Des colonnes d’un beau rouge sang, noires à leur sommet, soutenant des toits en terrasse. Des fresques d’une étonnante modernité. On en trouve sur les murs des bâtiments et beaucoup au musée d’Héraklion : le prince au lis, des dauphins, trois dames en bleu…

Ne connaissant pas l’histoire du site, nous circulons dans ces ruines avec un léger étonnement : comment des fresques aussi anciennes (1 600 avant J.-C. quand même) ont-elles pu être aussi bien conservées ? Et ces murs, contrairement aux pierres qui s’entassent à leurs pieds, sont-ils consolidés ou reconstruits ?

La fête des Mères approche.

Être mère, est-ce si naturel ?

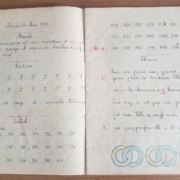

Le Glaneur d’Oloron-Sainte-Marie, fin du XIXe siècle, rubrique « Extrait du registre de l’état civil » : naissances, mariages, décès. Aux enfants légitimes sont associés les noms des parents mariés et leur profession ou activité. Aux autres, la seule mention « Un enfant naturel », sans prénom ni filiation. Fils ou filles innommés de personne. Comme les enfants mort-nés.

Quelle famille n’avait pas son enfant naturel ? L’un d’eux se promenait dans la mémoire de la mienne, photo à la clé, avec toute une histoire autour : sa fille-mère serait partie en Argentine pour échapper aux médisances du quartier.

In vino

Janvier, mois du vin… Mois de la sobriété après les fêtes ou mois de la dégustation heureuse, selon les goûts et les affinités !

Débat ancien, témoin cette tranche de vie dans un village béarnais voici 136 ans. L’article paru dans Le Glaneur d’Oloron et des Basses-Pyrénées est retranscrit ici en en respectant la forme.