Sale coup

« Béatrice, encore dissipée ! Va au coin ! Martine et Sylvie, vous copierez cinquante fois pour demain : « Je ne bavarde pas avec mes camarades pendant la leçon ! ». Béatrice baisse le nez, vexée de rester au piquet quand la classe sort en récréation. Martine et Sylvie voient s’envoler leur paisible goûter à la maison, elles devront en outre supporter les réflexions aigres-douces de leurs parents : « Tu ne peux pas te tenir tranquille à la fin ! Tu es privée de dessert pour la peine ! ».

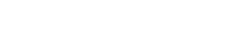

Nous autres, les élèves sages ce jour-là, nous gloussons d’être passées entre les gouttes et ne prêtons guère attention aux trois ou quatre punies de la journée. Nous sommes à la fin des années 50, dans l’école primaire d’un lycée de filles public de la banlieue ouest de Paris. J’ai neuf ans.

Le même âge que les hommes qui aujourd’hui, dénoncent les violences endurées lorsqu’ils étaient enfants, la plupart du temps dans des internats catholiques. De multiples témoignages remontent, tel celui de Paul Mirat : à son arrivée avec ses parents au collège de Domezain, en Basse-Navarre, ils croisent un enfant au visage ensanglanté des coups d’un surveillant. On est en juillet 1968, deux mois après les évènements qui ont bouleversé le pays. Paul Mirat décrit le curé avec son « bâton de bon pasteur, un bâton sec et noueux, du solide. (…) Nous filions droit d’autant que la moindre vétille pouvait l’enflammer. Alors, emporté par une colère terrible, il tapait sur l’un ou l’autre de toutes ses forces, en nous faisant un mal de chien ».*

J’ai eu des institutrices plus ou moins sévères, plus ou moins bonnes pédagogues, mais aucune ne m’a tiré les cheveux, mis des claques ou fait traverser la cour de l’école en me tenant par l‘oreille jusqu’à la décoller, aucune n’a abattu une règle sur mes doigts repliés parce que je ne savais pas bien ma table de multiplication. Ni moi ni mes frères, qui fréquentaient l’école puis le lycée de garçons, n’avons assisté à ce genre de traitement, dont mes parents auraient eu connaissance, étant enseignants dans le même établissement.

Un jour, à l’école primaire, nous avons appris qu’une institutrice avait giflé une élève. Ce geste nous stupéfia tant il sortait de l’ordinaire, acte contre nature d’une enseignante censée contribuer à notre éducation. Cela ne se faisait pas, ce geste sortait du registre des punitions habituelles. Je savais que cela existait cependant, mais ailleurs, très loin. Pas dans notre école.

Parce que nous étions des filles dans une banlieue bourgeoise, parce que nous habitions en famille et non à l’internat ? Parce que nous étions à l’école publique ? Un peu de tout cela sans doute. J’ai découvert plus tard que les violences étaient plutôt réservées aux garçons des collèges techniques et plus fortes encore quand il s’agissait d’enfants perdus, abandonnés, considérés comme délinquants, ou simplement plus turbulents que la moyenne. Leur vulnérabilité dans les internats donnait les coudées franches à leurs gardiens, au nom d’un programme éducatif basé sur la soumission et la souffrance des corps.

On n’en finit jamais de découvrir le monde de son enfance.

* Paul Mirat, Zigzags, Éds MontHélios, 2024.

C’était une autre époque, une autre manière de penser, pensais-je. Mais cela continue là ou ailleurs. C’est aberrant !

Oui, une autre normalité sûrement, avec beaucoup de silence autour encore aujourd’hui !

Le plus curieux est l’erreur de leurs parents. Quelques-uns qui ne faisant pas confiance à l’école républicaine plaçaient leurs enfants dans des internats catholiques, sûrs de la discipline saine qui y régnait ! Chacun peut voir ce qu’il en est ! Mais pas de révolte de ce côté-là… et pourtant ! Ont-ils exercé suffisamment leur devoir de vigilance ! Ce qui est certain c’est que les enfants, eux, ont trinqué ! Mais on ne peut s’empêcher de penser aussi à leurs familles actuelles : compagnes, épouses, enfants etc… Il doit y avoir du mal-être partout ! Grand merci pour cette évocation qui nous concerne et nous émeut tous !

Merci pour ton commentaire Alexandre. Certains parents plaçaient sans doute leurs enfants dans ce genre d’institutions pour les « remettre au pas ». Un ami béarnais m’a dit qu’il entendait souvent « si tu n’es pas sage tu iras à Bétharram ». Et de toute façon, beaucoup d’anciens enfants témoignent : leurs parents ne les croyaient pas quand ils racontaient les sévices commis. Seuls quelques parents plus vigilants ont porté plainte dans le désert à l’époque.